その4.円滑なコミュニケーションを行うための技術2

*このコンテンツには連載当時(2004年)のままの情報が含まれます。ご注意ください。

そう言われて初めて、曽我蔵くんは“映像”のことしか考えていなかった自分に気づいた。

“テレビ会議システムは相手の顔を見ながら会話できるもの”だから、ついついカメラの機能や映り方など、映像を中心に考えていたようだ。

その様子を思い浮かべながら、それじゃ円滑どころじゃないよな、と曽我蔵くんは思った。

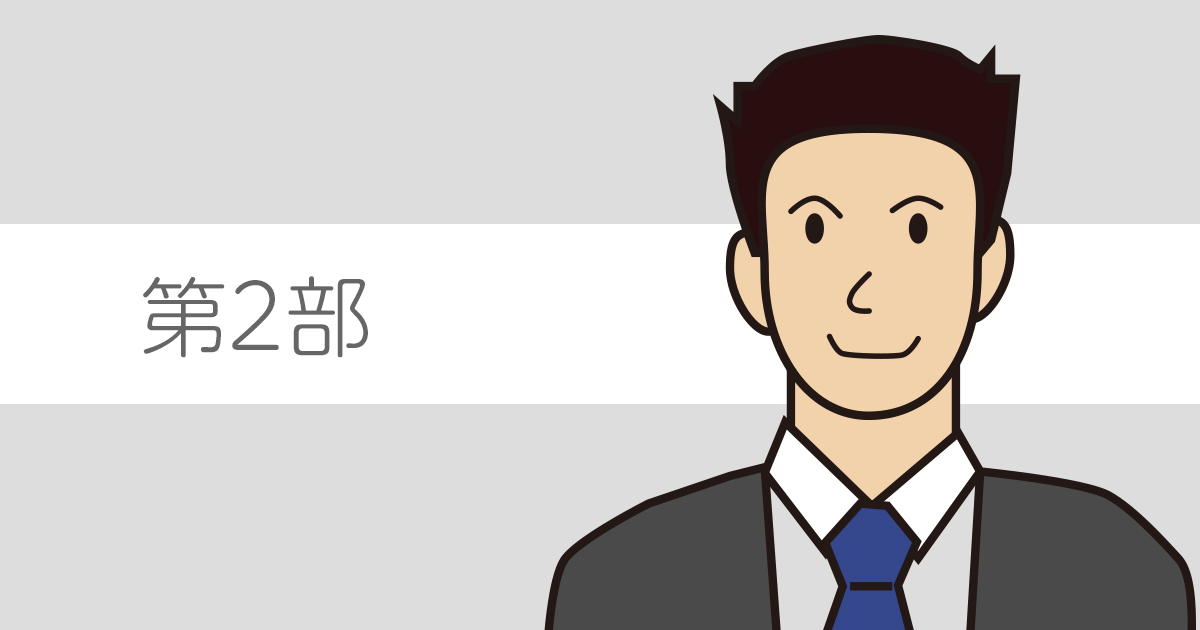

エコーキャンセラー

テレビ会議システムの構成の中に、マイクやスピーカーがあることは知っているよね。スピーカーからは相手の声が聴こえ、マイクはこちら側の人の声を取るものだ。

しかし、自分の声が相手に届いた後、相手のスピーカーから出ている自分の音を相手のマイクが拾ってしまい、自分側に送り返されてくることがあるんだ。これをエコーと呼ぶ。

ひどいときには、送り返されて来た音がさらに相手に送り返されて……という悪循環にはいってしまうこともあるんだよ。そのときに起こる、大きく不快な音のことを、ハウリングと呼ぶんだ。

「ああ、なるほど。会議室やホールでマイクを使うと、ビーッガーッと嫌な音をたてることがありますね。アレのことですね。

だったら、それを防ぐにはマイクとスピーカーを離せばいいってことですか?

具体的には、相手側から送られてきた音声に似せた擬似エコーを発生させて、実際のエコー信号から擬似エコー信号を引き算することでエコー信号を打ち消してしまうんだ。部屋の残響のせいで自分の声が遅れて届いたときなども、同様の処理をしているんだよ。

このアルゴリズムは何種類かあって、その中にはNLMS(学習同定法)アルゴリズムのように発生するエコーと必要な擬似エコーのバランスを自動計算するものもあるんだ

市川さんは、ミニサイズのホワイトボードに、エコーキャンセラーの仕組み図を描いてくれた。

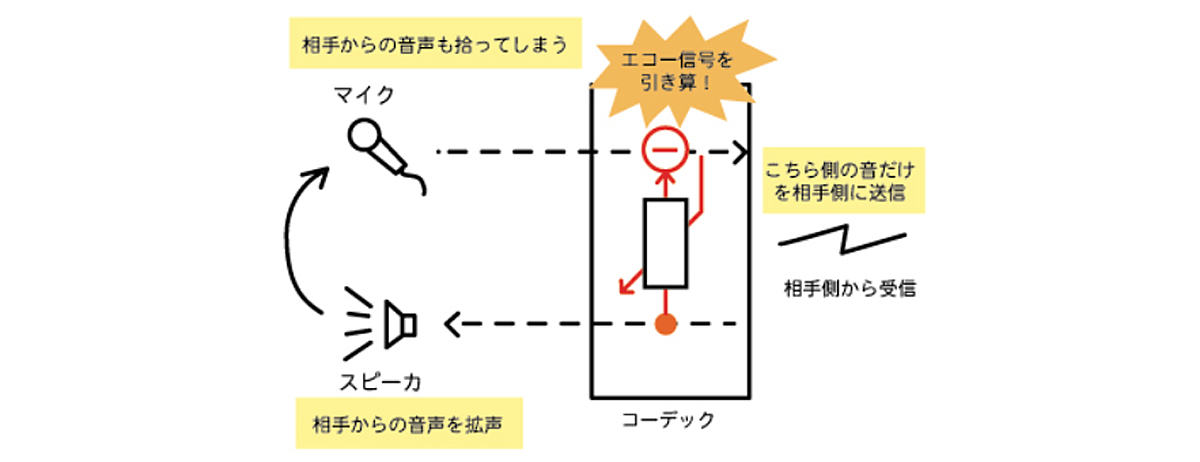

ノイズキャンセラー

ノイズキャンセラーは、背景ノイズ(バックグランドノイズ)をカットする技術のことだ。背景ノイズは暗騒音(あんそうおん)ともいうんだけど、知ってたかい?

会話といっしょにこのノイズも送信してしまうと、人の声がノイズに埋もれて聞き取りにくくなってしまうんだよ。

それに加えて、広範囲の音声を集音しようすると余計に背景ノイズが強調されてしまったり、こもった音になって人の声の明瞭度が低下したりもする。

そこでうまくノイズキャンセラーで背景ノイズをカットして、人の音声がより聞きやすくなるようにしているんだ

曽我蔵くんは、せっせとメモを取った。

オートゲインコントロール

曽我蔵くんのノートをのぞきこみながら、市川さんは言った。

たとえば最近のデジカメで暗い場所を撮ると、対象物がそれなりにきちんと写るだろう? 初期のデジカメではこれができなかったんだ。いまのデジカメは、回路で信号を増幅することによって暗い場所でも明るく見えるようにしているんだ。その調節を行う機能をゲインコントロールという。

それと同じように、テレビ会議システムでは音声レベルを調整しているんだよ。

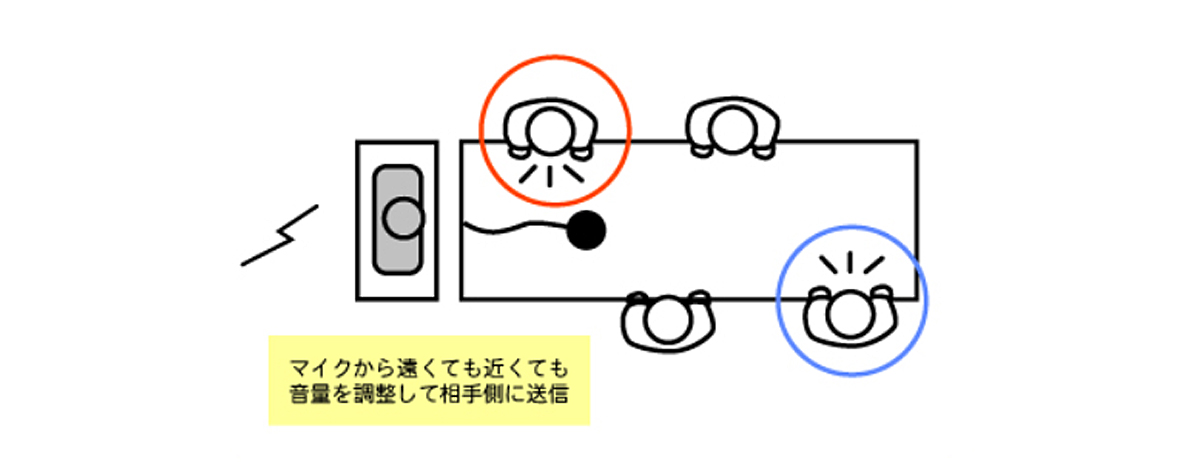

声の大きさは、人によって異なるよね。それに座った席の位置によって、マイクから遠かったり近かったりもする。その距離の違いで、音声の大きさが極端に変わってしまうのを防ぐための技術だ。

テレビ会議システムにおけるオートゲインコントロールを直訳すると、自動音量レベル制御になるかな

- エコーキャンセラー : 送信した音を戻さない

- ノイズキャンセラー : 背景ノイズ(暗騒音)をカットする

- オートゲインコントロール : 音声を一定のレベルで送信する

ただ、そういった技術によって、本当にテレビ会議システムが使いやすくなるかは別問題だね。周波数帯域を広くするという工夫もされているけど、人間の音声は中低音中心の周波数特性を持っているから、人間が聞きやすい音声に処理できなければ意味がないと思うんだ。

これはボクの意見だけどね

市川さんの話を聞きながら、いろいろ難しい問題があるんだなと曽我蔵くんは思った。

教育担当の市川です。

テレビ会議システムのために特別な部屋を作る必要はありませんが、ちょっとした工夫で快適になります。今回は、その秘訣を伝授しましょう。

1)エコー対策

音の反射を抑える環境をつくりましょう。部屋の窓や壁にカーテンがあると、吸音されてエコーが発生しにくくなります。また、マイクとスピーカーを離すことも大切です。その際、マイクやスピーカーの向きにも留意してください。

2)ノイズ対策

不快なノイズが入らない環境をつくりましょう。プロジェクターやノートPCのファンノイズが入らないよう、マイクから離しておきます。資料などの紙をめくる音なども、意外にしっかり拾われますので注意が必要です。また、窓の外やドアの外からの音もなるべく防ぎましょう。

3)オートゲインコントロール

便利な機能ですが、あまり頼り過ぎないようにしましょう。会議室の大きさや参加人数に対して、適切なマイクの数と配置を行ってください。ノイズを切りたいときは、ミュートをうまく使うといいでしょう。