その3.基本となるハードウェア構成と役割

*このコンテンツには連載当時(2004年)のままの情報が含まれます。ご注意ください。

曽我蔵くんは、ラボルームの中で溜息をついていた。

目の前には箱の山。みかん箱サイズのダンボール箱が全部で20個ほど並んでいる。

それはすべて、某メーカーのテレビ会議システムだった。お客様先への納品前に行う動作確認チェックが、今日の曽我蔵くんに課せられた仕事なのだ。

市川さんのアドバイスで手順書を作成し、1台ごとの検品表にチェックを入れていた。しかし、作業そのものに不慣れな曽我蔵くんには果てしない量に思える。「は~あぁ」と溜息とも愚痴ともつかない声が出た。

事件が起きたのはその時だった。

チェックが終わった1台を箱に戻そうとした時に、手が滑って本体が床に落ちたのだ!

金属が響くけたたましい音と曽我蔵くんの悲鳴を聞いて、市川さんがラボルームにやってきた。

市川さんは、悲愴な顔をした曽我蔵くんから本体を受け取る。

そう言いながら、本体を手早くモニターとPCにつなぎ始めた。リモコンでカメラを動かし、モニターに映像が映し出されるのを確認する。曽我蔵くんはほっと胸を撫でおろした。

コーデックというのは、テレビ会議システムの心臓部のようなものだよ。

そう言いながら、市川さんはラボルームにある機器のいくつかを指差した。

ただしテレビ会議システムでは、コーデックとカメラ、マイクが一体化しているものをデスクトップ型と呼ぶから、ちょっと注意が必要だけどね。

まあ、これについては後日説明するから、まずは各パーツの名称と役割を覚えること。検品作業にも必要な知識だからね。

ハードウェアの各パーツ名称とその機能

| コーデック | テレビ会議システムの心臓部。 入力された、すなわちカメラが撮った画像やマイクが拾った音声をアナログデータからデジタルデータに変換し、さらに圧縮処理を行ってデータサイズを少なくした上で相手側に送信する。 それと同時に、送信されてきたデジタルデータをアナログデータとして復元し、映像はモニターへ音声はスピーカーに出力することも行っている。カメラやマイク、スピーカーなどを内蔵する一体型もある。 |

|

|---|---|---|

| カメラ(映像入力) | 映像入力用デバイス。自拠点の映像を撮ってコーデックに入力する。 左右上下の首振り、ズームワイド、オートフォーカスの機能を保っており、人物カメラとして使用する。 資料を取るための資料カメラ(書画カメラ)などを使用したり、ビデオを再生して送ったりすることも可能。 |

|

| マイク(音声入力) | マイクなどの音声入力用デバイス。 自拠点の音声を拾ってコーデックに入力する。 通常はシステムの附属マイクを使用。ミキサーなどを経由して外部の音声装置と接続して拡張することも可能。 |

|

| モニター(映像出力) | モニター(ディスプレイ)などの映像出力用デバイス。 コーデックから出力された相手側の映像を拡声する。 HDMIなどの映像入力端子があれば普通のテレビを利用可能。プロジェクターなどを使って拡大投影することもできる。 |

|

| スピーカー(音声出力) | 音声出力用デバイス。コーデックから出力された相手側の音声を拡声する。映像出力としてテレビを利用する場合は、テレビのスピーカーを利用することが多い。 |  |

| 多地点接続装置(MCU) | テレビ会議において、3地点間以上を接続して行う多地点間テレビ会議を実現させる多地点制御装置。単体のタイプと、テレビ会議システム端末に内蔵されているタイプがある。また、通常は混在できないISDN接続とLAN接続を可能にするゲートウェイ機能を持った製品もある。

MCUは自社で購入する以外に、ASPサービスを利用する方法もある。多地点接続の利用頻度が低い場合には、後者が選択されることが多い。 |

|

コーデックとMCU以外は、なじみのある機器ですね。

これを組み合わせてテレビ会議システムを組み立てるか、一体化しているタイプを使って先方とやりとりするんですね。

あ。ふと疑問に思ったんですけど、もし先方と違う機種だったら繋がらないんですか?

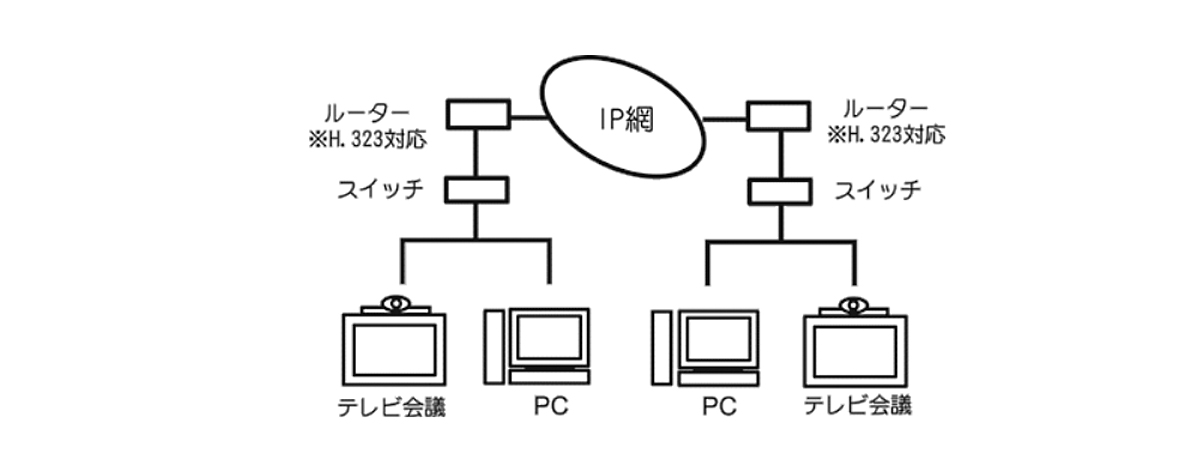

H.320やH.323という標準プロトコルに対応しているシステム同士なら、機種やメーカーが違っても互換性がある。

もしアメリカの取引先がA社のシステムを使っているとしても、A社のものを選ぶ必要はないんだ。標準プロトコルに準拠しているかどうかは要チェックだけどね。

この標準プロトコルについてもまた日を改めて説明するから、今日はテレビ会議システムの構成を覚えて欲しい。

そう言いながら、市川さんは近くのホワイトボードにテレビ会議システムの構成図を描きはじめた。

テレビ会議システムのシステム構成図

曽我蔵くんはノートを開き、市川さんが描いてくれた構成図とハードウェアのパーツをメモした。パーツ名の横には、説明を書き込む。

曽我蔵くんは市川さんを見送ると、先ほど落としてしまった本体を手に取る。

扱っているものが分かっていると、なんとなく愛情が湧いてくるように感じるから不思議だ。

SF映画の見すぎだなと曽我蔵くんは首を振り、気を引き締めて検品作業を再開した。